|

|

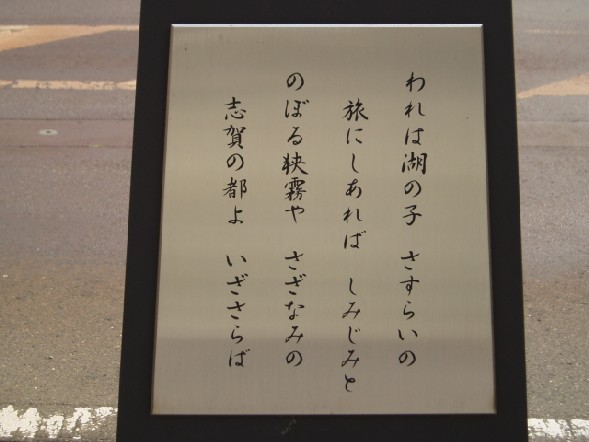

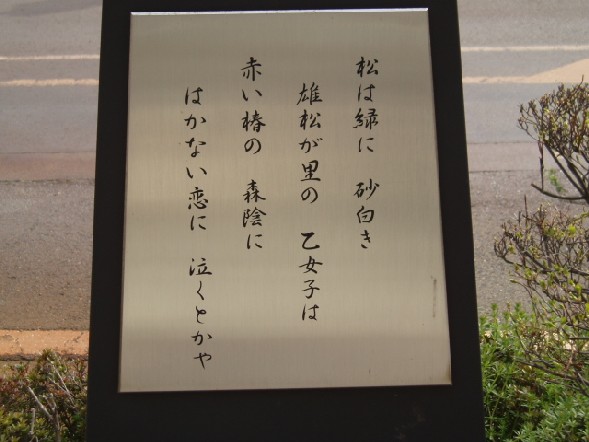

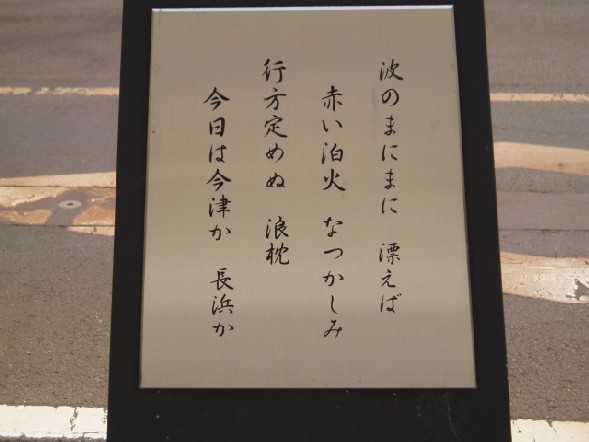

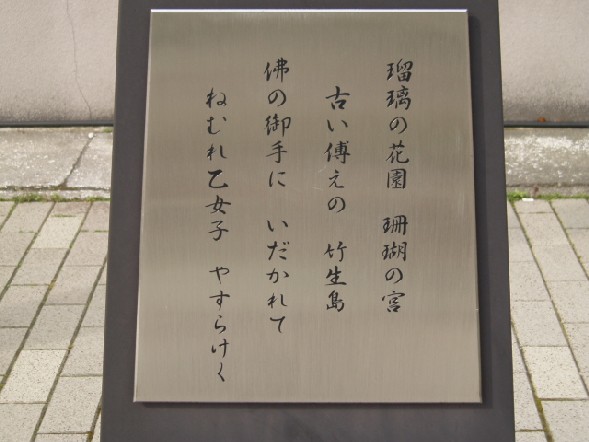

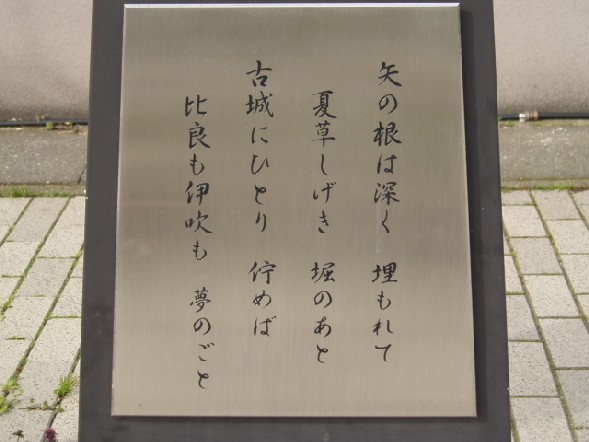

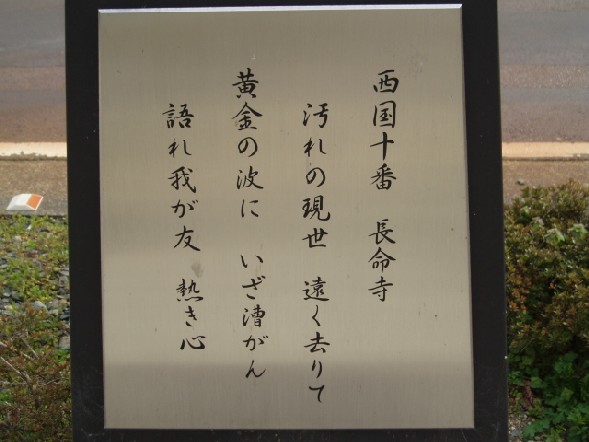

琵琶湖周航の歌今日は天気がいいので今津まで足を伸ばしてみました 前からいってみたいと思っていた琵琶湖周航の歌資料館 建物の近くに行くだけでメロディーが聞こえてきました 前のとおりには1番~6番の歌詞を記したモニュメント とても緩やかな時の流れに不思議な感覚にとらわれました 「♪われは湖の子・・・♪」 で知られる琵琶湖周航の歌 この歌は大正6年の初夏の夕べ、 旧制第三高等学校(現在の京都大学)ボート部に所属していた 小口太郎が琵琶湖周航2日目の今津の宿でクルーにこの詞を披露し 仲間が当時学生の間で歌われていた 「ひつじぐさ」の曲にのせて歌ったのが始まりです 多感な青春と周航のロマンを情緒豊かに歌い上げるこの歌は 多くの歌手や演奏家などにより広く国民に親しまれています 【琵琶湖周航の歌資料館パンフレットより】 せっかくなので歌詞をここに載せてみようと思います 曲を聴きたい方は次のページへどうぞ (c ̄- ̄) コッソリキコ 日本語 バリトン歌手「山本健二」の公式サイト 英語 B. Ito       ちなみにアップした写真の元はこんな感じで資料館の前の通りに並んでいました^^  現在広まっている琵琶湖周航の歌 実は大正6年6月28日に初めて開示されてから 年代を経て改作されているみたいなんですね 資料館でその変更箇所なんかが記されていたので こちらでも紹介してみたいと思います(*^_^*) (興味のない方は無視してくださいね~) 1番 水の子→湖の子 けむるさ霧さ漣の→昇る狭霧やさざなみの 2番 小松の里少女子よ→雄松が里の乙女子は 黒い椿→赤い椿 はかなき恋に→はかない恋に 3番 なみのまにまに→波の間に間に あかい→赤い 4番 珊瑚の庭→珊瑚の宮 古き伝え→古い伝え ねむれよをとめ安らけく→ねむれ乙女子やすらけく 5番 なし 6番 白銀の波→黄金の波 ・・・という感じでかなりの変更があったみたいなんですけど やっぱり不思議な点は沢山残ってるみたいなんですよね なぜ変えたのか? なぜ平仮名を漢字に、またはその逆に変更したのか? 琵琶湖には珊瑚がないのになぜ『瑠璃の花園珊瑚の宮』と歌われたのか? 『古城にひとり佇めば』はどこの城を指すのか? 長命寺は西国三十一番所なのになぜ『西国十番長命寺』としたのか? などなど・・・ まぁどれだけ悩んだとしても 明確な答えは作った本人である小口氏や 変更した人にしか分からないのでしょうが・・・ でもこれだけ変更されていても 歌い続けられているということ自体がすごいなと思います 資料館で何度も繰り返し聞いたせいか ふと気づくとメロディーが頭の中を巡ってるような・・・(・・? 琵琶湖周航の歌は小口太郎氏の作った詩を クルーが当時はやっていた 『ひつじぐさ』のメロディーに載せて歌ったという だったらもとの『ひつじぐさ』はどんな詩だったんだろう? ・・・ってことで『ひつじぐさ』です +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- おぼろつきよの 月あかり かすかに池の おもにおち 波間にうかぶ かずしらぬ ひつじぐさをぞ てらすなる 雪かとまがふ はなびらは こがねの蘂を とりまきつ なみのまにまに ゆるげども はなの心は なみだたず かぜふかばふけ そらくれも あめふれなみたて さりながら あだなみのした そこふかく 萌えいでたりぬ ひつじぐさ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- ちなみにこの曲は吉田千秋氏が 英詩『WATER LILIES』を訳して曲をつけたものだそうな この『ひつじぐさ』がなかったら 『琵琶湖周航の歌』は広く歌われることは無かったのかな? そう考えるとちょっと不思議な感じがしませんか(・・? 『ひつじぐさ』ってどんな花?  スイレン科の水草で別名は『スイレン』 『ひつじぐさ』の名前の由来は 未の刻(およそ午後二時)に花を開くからだそうです |